鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

共仁京・木津川の歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

加茂を出づれば左には

木津川しろく流れたり

晒せる布の如くにて

さらに読みやすく!

加茂を出づれば 左には

木津川しろく 流れたり

晒せる布の 如くにて

さあ、歌ってみよう!

♪かもをいずればー ひだりにはー

♪きづがわしーろく ながれたりー

♪さらせぬぬののー ごとくにてー

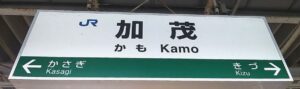

木津駅→加茂駅

(関西本線)

加茂駅→笠置駅→(木津川橋りょう)→大河原駅→月ヶ瀬口→伊賀上野駅→佐那具駅→柘植駅→(鈴鹿峠のトンネル)→関駅→亀山駅→四日市駅→桑名駅→長島駅(→至・名古屋駅)

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

今回は、木津川に沿って三重方面へ進む行程

加茂駅で、伊賀上野・柘植・亀山方面へ乗り換え

奈良線から戻り、木津駅(京都府木津川市)を東へ進むと、やがて

- 加茂駅(京都府木津川市)

に到着します。

多くの場合、加茂駅から先の(関西本線の区間、つまり三重県の亀山方面はここで乗り換えになります。

加茂駅(京都府木津川市)

加茂駅の近くにある、恭仁京のあと

加茂駅の近くには、かつて恭仁京と呼ばれた都の跡があります。

「恭仁京(くにきょう)」とは

恭仁京は、かつて奈良時代に聖武天皇が、一時的に奈良から都を移した場所です。

なぜ聖武天皇は、都を何度も遷うつしたのか?

奈良時代は、天皇が都を移すことは頻繁にありました。

なぜかというと、

- 天変地異、疫病、災害から逃れるため

- 今よりも縁起を担ぐ風潮だったから

- 奈良の仏教勢力から逃れるため

このように、聖武天皇は何回も様々な理由から都を移してしています。

度重なる遷都により、民衆は多大な負担を強いられたともいいます。

木津川のほとりにあり、交通の便利もよかった加茂・恭仁京

なぜ恭仁京(加茂駅周辺)という位置に都を聖武天皇が移したのかと言うと、このあたりは

- 木津川

という大きな川が流れています。

木津川は、やがて大阪の淀川へと注ぐことになります。

その淀川は、やがては大阪市街地の方に通じています。

そのため、舟を使ったルートである水運にとても便利だったのです。

ちなみに木津川は、東の三重県・伊賀地方から流れてくる川です。

加茂駅を出ると、左に木津川の景色が登場

そして歌詞にある通り、加茂駅を出ると、窓の左側には木津川の美しい景色が登場します。

木津川の景色(京都府)

木津川は、昔から木材を運ぶために重要な役割を果たしてきました。

大量の木材が必要だった、奈良の都

奈良の都は、お寺をはじめ家屋も、みな木材で出来ていました。

奈良の都は、このようにとても多くの木材を消費したのでした。

その木材を運ぶために、木津川は使われてきました。

木津川によって運ばれて集められた木材は、間にある峠を越えて、奈良の都まで運ばれたようです。

伐採しすぎて、大変なことに

しかし、あまりにも木材を切り崩したせいで、山の保水能力がなくなり、洪水が頻発したとされています。

伐採しすぎて木が無くなってしまった山は、降った雨水を山に溜めておくことができなくなります。

すると、水は全部麓に流れてしまい、洪水の原因となってしまいます。

木曽の谷も、かつては伐採し過ぎで、厳しく取り締まられた

これは長野県の木曽の谷でも、江戸時代には江戸の武家屋敷や家屋をたくさん建てるために、木曽の木々を伐採しまくっていたのでした。

そのため、山に木が無くなり、山は荒れ果ててしまったといいます。

そのため、木曽では「ヒノキ一本、首一つ」といって、木を折ったら斬首刑という、厳しい決まりが定められていたのでした。

木曽では、ヒノキをはじめとした五つの木材の伐採を、厳格に取り締まっていたのでした。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

江戸時代は木造家屋の火災が頻発 木がいくらあっても足りなかった

江戸時代は、町で火災が頻発し、再び木造建築の家屋を建てるために、木材がいくらあっても足りない状況でした。

と言われるように、当時の江戸では火災は頻繁していました。

そのため、沢山の木材が必要となったわけですね。

こうした事態を防ぐために、歴史的に人々は過剰な伐採を行わない取り組みをしてきたのでした。

また、植林などで人工的に木々を植えたりと、様々な工夫や努力を行ってきたのでした。

かつて加茂駅~奈良駅の間に存在した「大仏線」

また、前々回も解説しましたが、鉄道唱歌の当時(西暦1900年)には、

- 加茂駅

- 奈良駅

を直線的に結ぶ、「大仏線」という路線がありました。

当時は、むしろこちらが奈良方面へのメインの路線だったのでした。

また大仏線には、「奈良の大仏」への観光を容易にするための「大仏駅」も(奈良駅のやや北東に)存在していました。

その後、主要ルートが現代のように木津駅経由に改められたのでした。

そのため、大仏線と大仏駅は、その役割を終えて、廃止されています。

木津川の横をひたすら進み、笠置駅へ (加茂→伊賀上野)

関西本線と、木津川の眺め(京都府)

次回は、笠置駅に到着

木津川にそって関西本線をどんどん進むと、次は笠置駅に止まります!

コメント